夏に疲れが取れない原因とは?見逃せない体のSOSと今すぐできる対策5選

「何だか体がだるい」「食欲がない…」毎年やってくる夏の不調。そんな“夏の疲れ”をそのままにしていませんか?夏の疲れは生活習慣を見直せば改善できるかもしれません。この記事では、夏の疲れの原因と対策、食欲がなくても食べやすい夏野菜レシピをご紹介します。

目次

- 夏に疲れが取れない原因

①屋内外の気温差や強い日差しによる自律神経の乱れ

②冷房による冷えで起こる体温調節機能の低下

③熱帯夜の寝苦しさが引き起こす睡眠不足

④冷たい飲食物の摂り過ぎによる胃腸機能の低下 - 夏に疲れが取れないことで起きる症状

①全身のだるさや疲労感の慢性化

②頭痛やめまい

③食欲不振や消化不良

④睡眠の質の低下 - 夏の疲れは秋にも影響する?放置すると長引く体調不良に要注意

- 夏の疲れを取るためにできる日常の対策5選

①寝苦しさの原因となる湿度と温度をエアコンで調整する

②栄養バランスが整った消化の良い食事をする

③麦茶や電解質入り飲料で効率的な水分補給をする

④ストレッチや軽い運動で体温調節機能を正常に近づける

⑤ツボ押しや入浴で副交感神経を刺激しリラックスする - 夏の疲れを吹き飛ばせ!食欲がなくても食べやすい夏野菜レシピ3選

①トマトとオクラのさっぱり冷製スープ

②なすとピーマンの煮浸し

③枝豆とじゃこの混ぜご飯 - 夏の疲れが取れないときは生活習慣を見直そう!

夏に疲れが取れない原因

夏の疲れの原因は、自律神経の乱れと内臓の冷えが主な原因です。夏の長引く厳しい暑さや無意識の生活習慣によって、気が付かないうちに体に負担をかけているということも。

夏の疲れが取れない主な原因は以下の通りです。

| ・屋内外の気温差や強い日差しによる自律神経の乱れ ・冷房による冷えで起こる体温調節機能の低下 ・熱帯夜の寝苦しさが引き起こす睡眠不足 ・冷たい飲食物の摂り過ぎによる胃腸機能の低下 |

屋内外の気温差や強い日差しによる自律神経の乱れ

夏の疲れの原因の一つが、屋内外の気温差や強い日差しによる自律神経の乱れです。夏の厳しい環境は、体温を一定に保つための仕組みである自律神経を乱しやすくします。冷房の効いた室内と暑い屋外を行き来していると、自律神経に大きな負担がかかるため注意が必要です。

また、強い日差しを長時間浴びることも、自律神経が乱れる原因です。強い日差しを長時間浴びると、交感神経が活発になりすぎるため心身に大きな負担となります。そしてリラックス時に必要な副交感神経が働きにくくなり、疲れが蓄積してしまいます。

冷房による冷えで起こる体温調節機能の低下

冷房の効いた室内では体が冷え、体温を調節する働きが乱れて夏のだるさや疲れを感じやすくなります。涼しい環境では汗腺の働きが鈍くなってしまい、暑い屋外に出たときに体温をうまく下げられなくなるからです。

冷えた体は血管が収縮して血流が悪くなりがちです。血行不良になってしまうと筋肉に十分な酸素や栄養が届きにくくなり、老廃物がうまく排出されません。血行不良と老廃物の蓄積によって、体のだるさや肩こりが生じることもあります。ほかにも、体が冷えると筋肉がこわばるため、さらに血流が悪化して夏の疲れが長引く原因にもなります。

熱帯夜の寝苦しさが引き起こす睡眠不足

熱帯夜の寝苦しさは睡眠の質を下げ、睡眠不足の原因になります。寝苦しい夜は、夜中に何度も目が覚めたり、浅い眠りが続いてしまうため、体がしっかり休まらないといったことに。

暑さや汗の不快感で眠りが妨げられると、夏の疲れを取るために必要な休息がとれません。睡眠の質が下がると疲れが抜けにくくなり、日中も体のだるさを強く感じ悪循環になってしまいます。

冷たい飲食物の摂り過ぎによる胃腸機能の低下

暑い時期はついつい冷たい飲み物や食べ物を選んでしまいがちです。しかし、冷たいものを摂りすぎると胃腸の働きが弱まり、夏の疲れにつながってしまいます。

胃腸機能の低下により引き起こされる状態は以下の通りです。

| ・胃もたれ ・下痢や便秘 ・体のだるさ |

冷たいものを摂りすぎると消化不良や栄養の吸収力が下がり、体の疲れが取れにくくなります。胃腸への負担が続くと、夏の不調が長引く原因にもなります。

夏に疲れが取れないことで起きる症状

夏の疲れを放置すると体にさまざまな不調が現れます。夏場の不調は自律神経の乱れや体温調整機能の低下が原因であることが多く、体がSOSのサインを出している状態です。

夏に疲れが取れないことで起きる症状は以下の通りです。

| ・全身のだるさや疲労感の慢性化 ・頭痛やめまい ・食欲不振や消化不良 ・睡眠の質の低下 |

全身のだるさや疲労感の慢性化

夏の疲れは体が重く感じるだるさや、休んでも抜けにくい疲労感として現れます。暑さに適応するために体は多くのエネルギーを消費し、知らないうちに疲れがたまってしまうからです。エネルギーの消耗が続くと、体内の栄養バランスが崩れやすくなり、必要な栄養素が不足しやすくなります。

屋内外の激しい気温差に適応することも、自律神経には大きな負担です。さらに睡眠不足が重なることで、体の回復力が低下します。このような疲れの要因が重なった状態が続くと、慢性的なだるさや疲労感の抜けにくさにつながってしまいます。

頭痛やめまい

夏に起こる頭痛やめまいの原因は以下の通りです。

| ・屋内外の気温差 ・水分やミネラルの不足 ・体の冷え ・睡眠不足 ・気圧の変化 |

日常の体調管理を意識し、不調のサインを見逃さないことが大切です。

食欲不振や消化不良

夏の疲れは食欲不振や消化不良といった胃腸の不調を引き起こすことがあります。これは自律神経の乱れや冷たいものの摂り過ぎで、胃腸の働きが弱まってしまうからです。さらに、消化を助ける副交感神経の活動が低下すると、胃酸の分泌や腸の動きが滞り、胃もたれや胸やけを引き起こします。

冷たい飲食物の摂り過ぎも胃腸を直接冷やして消化する力を低下させてしまうので注意しましょう。胃腸に負担がかかると、夏の疲れを長引かせる原因にもなってしまいます。

睡眠の質の低下

夏の疲れは自律神経の乱れや体調不良を引き起こし、眠りのサイクルが乱れやすくなるため、睡眠の質を低下させます。

睡眠の質が低下すると起こる不調は以下の通りです。

| ・寝つきが悪くなる ・夜中や早朝に目が覚める ・浅い眠りが続く ・熟睡感が得られない |

睡眠の質が下がると十分に夏の疲れが取れず、日中のだるさや集中力の低下にもつながります。

夏の疲れは秋にも影響する?放置すると長引く体調不良に要注意

秋になって暑さが和らいだのに「体が重い」「集中できない」と感じるなら、夏の疲れが残っているサインかもしれません。気温が下がっても、夏に受けたダメージは体内に蓄積していることがあります。夏に無理を重ねた体は「がんばりモード」を抜け出せず、秋になっても不調が続くこともあります。

秋は日照時間の減少や気温の変化により、ホルモンバランスやメンタルも乱れやすい時期。夏の疲れを引きずると、心身のリズムが整わず体調を崩しやすくなります。

だからこそ、季節の変わり目は「一息つく」「無理をしない」ことが大切です。予定を詰め込みすぎずにいつもより早めに寝るなど、意識的に体を休めることをおすすめします。

夏の疲れを取るためにできる日常の対策5選

夏の不調を和らげるために、生活の中で手軽にできる方法は以下の通りです。

| ・寝苦しさの原因となる湿度と温度をエアコンで調整する ・栄養バランスが整った消化の良い食事をする ・麦茶や電解質入り飲料で効率的な水分補給をする ・ストレッチや軽い運動で体温調節機能を正常に近づける ・ツボ押しや入浴で副交感神経を刺激しリラックスする |

寝苦しさの原因となる湿度と温度をエアコンで調整する

夏の寝苦しさを和らげて質の高い睡眠をとるには、エアコンで寝室の温度と湿度を適切に保つことが大切です。暑く湿った環境では体温調節がうまくいかず、途中で目が覚めやすくなります。

快適な環境を保つポイントは以下の通りです。

| ・室温:26〜28℃(一晩中つける場合は28℃程度に設定) ・湿度:50〜60% ・風向き:冷気が直接体に当たらないよう水平または上向きに設定 |

寝る30分〜1時間前からエアコンをつけておくと夏でも寝つきが良くなります。温度を下げすぎたくない場合は冷房の設定温度を高めにしたり、快眠(おやすみ)モードなどを活用したりしましょう。

栄養バランスが整った消化の良い食事をする

夏の疲れを取るために意識して摂りたい食品は以下の通りです。

| ・ビタミンB1を含む食品(豚肉・大豆製品) ・良質なたんぱく質(鶏むね肉・魚・豆腐) ・夏野菜(トマト・きゅうり) ・薬味や酸味のある食品(しょうが・レモン) |

夏の疲れで食欲がないときには、果物を取り入れるのも1つの方法です。スイカ、桃、キウイといった夏が旬の果物は、ビタミンやミネラル、水分が豊富なため夏の疲れや食欲増進の役に立ちます。

麦茶や電解質入り飲料で効率的な水分補給をする

夏の水分補給は、ただ水を飲むだけでは不十分な場合があります。汗をかくと水分と一緒にナトリウムやカリウムなどのミネラルも失われるため、体調を保つにはミネラルの補給も必要です。水だけを大量に飲むと体内のミネラルが薄まり、かえって体調を崩すこともあります。

水分補給に麦茶やスポーツドリンクを取り入れると、水分と一緒にミネラルも効率よく補えます。ただし、スポーツドリンクなどミネラルを含む飲料には糖分が多いものもあるため、飲み過ぎには注意しましょう。

夏はのどが渇く前にこまめな水分補給が必要です。1度に多くを飲むのではなく、コップ1杯程度の量をこまめに飲むことで脱水の予防になります。また、例年話題になっている「経口補水液」は、普段の水分補給として飲用するものではありません。熱中症や過度の発汗による脱水時に利用する商品のため注意が必要です。

ストレッチや軽い運動で体温調節機能を正常に近づける

ストレッチや軽い運動は低下した体温調節機能を整えるのに効果的です。筋肉を動かすと熱が生まれ、血流が良くなり、自律神経のバランスも整いやすくなります。

ウォーキングや軽いジョギング、室内でできるヨガやストレッチなど、汗ばむ程度の運動を無理のない範囲で続けましょう。夏に運動する時間帯は早朝や夕方など比較的涼しい時間が理想です。

また、肩甲骨や股関節まわりを動かすことで、全身の血の巡りを効率よく改善できます。就寝前に「心地よい」と感じる強さでストレッチを行うと心身が落ち着き、睡眠の質も高まります。

ツボ押しや入浴で副交感神経を刺激しリラックスする

ツボ押しや入浴は体をリラックスさせる副交感神経を優位にするのにとても効果的です。生活に無理なく取り入れられ、夏の疲れを和らげてくれます。

入浴は就寝の1~2時間前に済ませると、体の深部体温が自然に下がり入眠しやすくなります。ラベンダーやカモミールなど、心を落ち着かせる香りのアロマを取り入れると、さらにリラックス効果が高まります。

ツボ押しは疲れを感じたときにすぐにできる簡単なセルフケアです。夏の疲れを感じたときには以下のツボがおすすめです。

| ・労宮(ろうきゅう) ・百会(ひゃくえ) ・合谷(ごうこく) |

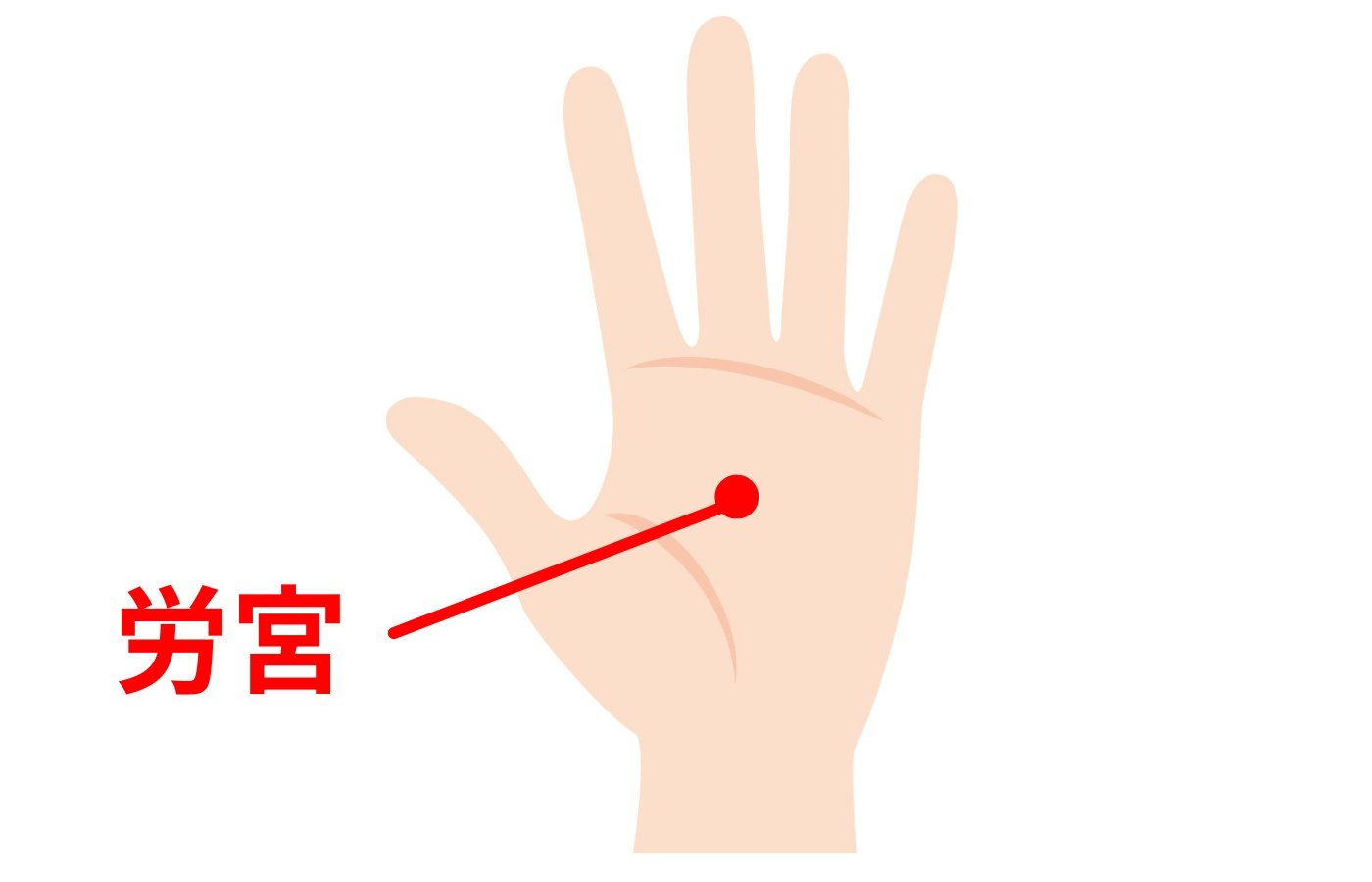

労宮(ろうきゅう)

手のひらの中央にあるツボです。気持ちよく感じる強さで数秒押すと、緊張が和らぎます。

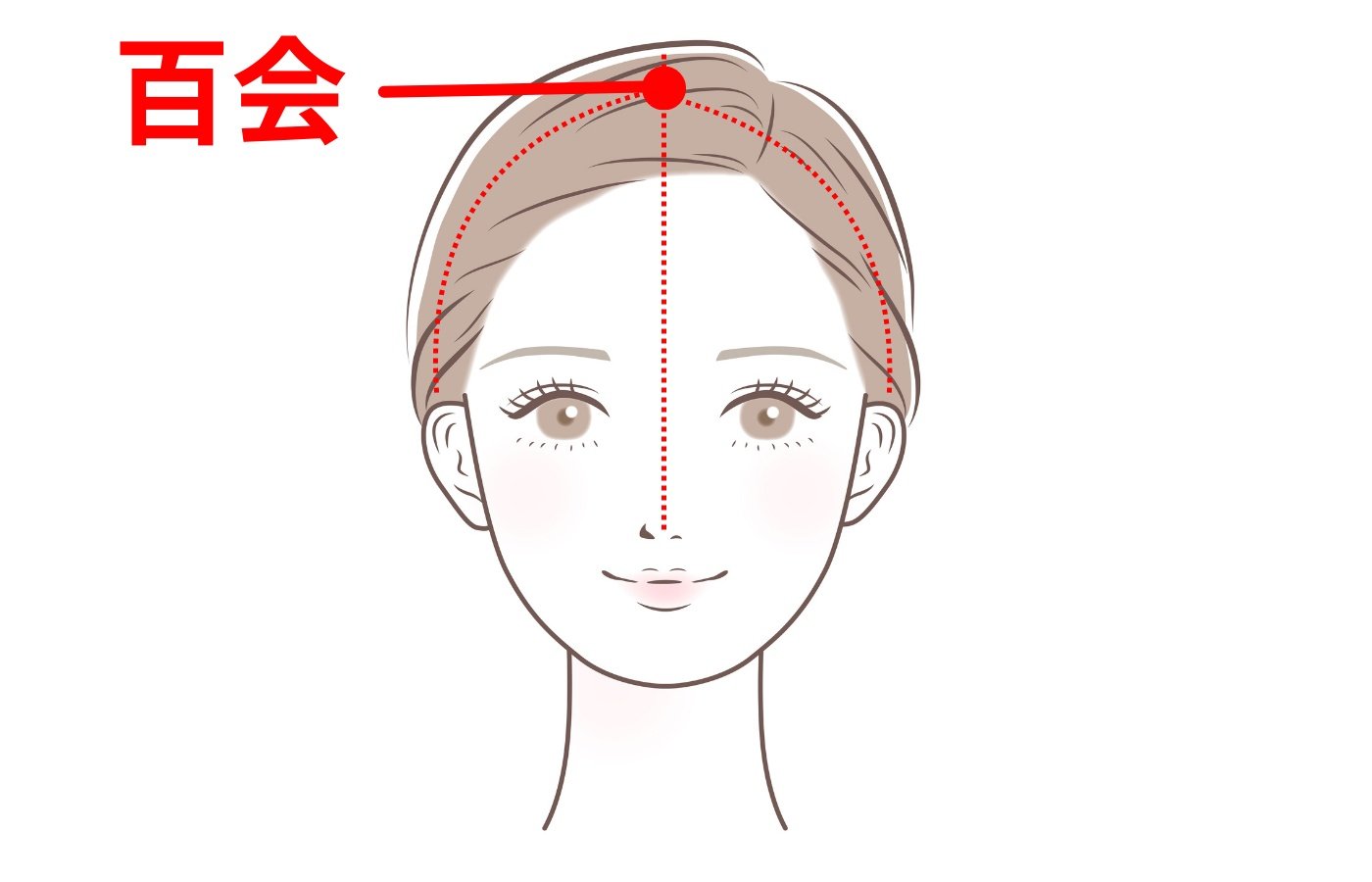

百会(ひゃくえ)

頭のてっぺんにあるツボです。指の腹で優しく押すと、自律神経が整いやすくなります。

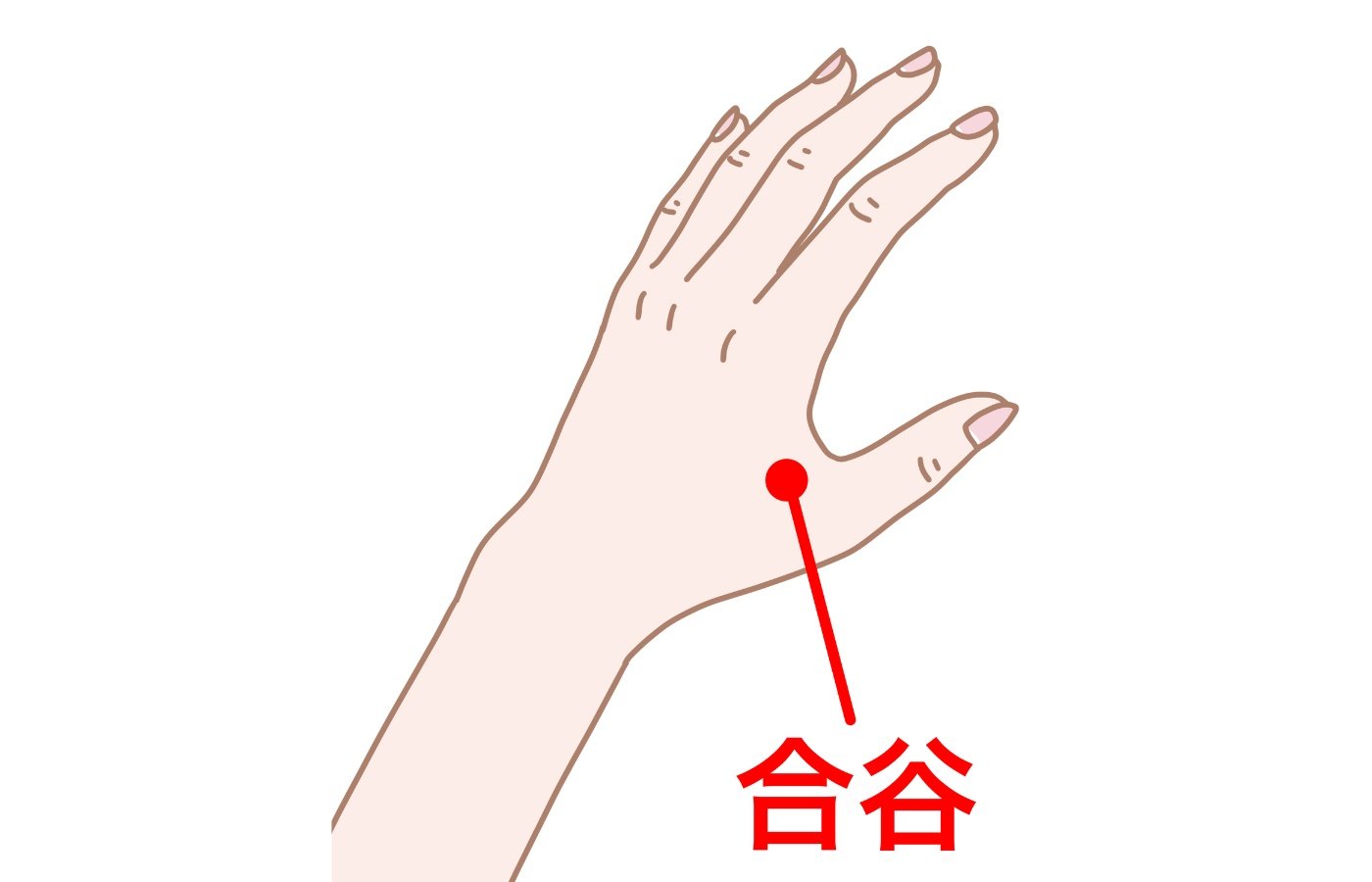

合谷(ごうこく)

親指と人差し指の間にあるツボです。血行を促し、疲労回復に役立ちます。

入浴やツボ押しを少し意識するだけでも、夏の疲れをやさしくリセットできます。

夏の疲れを吹き飛ばせ!食欲がなくても食べやすい夏野菜レシピ3選

夏の疲れを和らげるために、栄養豊富な夏野菜を上手に取り入れましょう。食欲がないときでもさっぱり食べやすい以下の夏野菜レシピを紹介します。

| ・トマトとオクラのさっぱり冷製スープ ・なすとピーマンの煮浸し ・枝豆とじゃこの混ぜご飯 |

トマトとオクラのさっぱり冷製スープ

トマトとオクラのさっぱり冷製スープの作り方

材料(2人分)

| ・トマト…2個(約300g) ・オクラ…4〜5本 ・めんつゆ(2倍濃縮)…大さじ2 ・白だし…大さじ1 ・オリーブオイル…小さじ1 ・レモン汁…小さじ1 ・水…100〜150ml(濃さはお好みで調整) ・氷…適量 ・お好みでご飯やそうめん、細いパスタ(カッペリーニ)など |

下準備

| ・トマトはざく切りにする ・オクラは塩を振って板ずりをし、さっと茹でて輪切りにする ・氷はあらかじめ用意しておく |

作り方

①材料を攪拌する

トマトをミキサーまたはブレンダーに入れ、水・めんつゆ・白だし・オリーブオイル・レモン汁を加えて滑らかになるまで攪拌する。

②味を調整する

①の味を確認し、水やめんつゆの量を加減しながらお好みの濃さに調整する。

③冷やす

②に氷を加えて軽く撹拌するか、スープにそのまま入れて冷やす。

④完成

器に盛りつけ、下準備で輪切りにしたオクラをトッピングする。お好みでご飯やそうめん、カッペリーニを加えてアレンジしてもOK。

ひんやりとしたスープは夏の食欲が落ちているときでも食べやすく、水分と栄養を同時に摂れるのでおすすめです。

なすとピーマンの煮浸し

なすとピーマンの煮浸しは、夏の疲労回復にぴったりの一品です。夏の疲れを感じるときにも食べやすく、体を内側から整えてくれます。

なすは体内の水分バランスを調整し血圧維持に役立つカリウムが豊富です。さらに、なすの皮には紫外線ダメージから体を守るポリフェノール「ナスニン」が多く含まれています。ピーマンは疲れを取るビタミンCや、血行を促す香り成分「ピラジン」を含んでいます。

なすとピーマンの煮浸しの作り方

材料(2人分)

| ・なす…2本 ・ピーマン…2個 ・だし汁…200ml ・醤油…大さじ1 ・みりん…大さじ1 ・サラダ油…大さじ1 ・お好みの薬味(白髪ねぎ、生姜、ミョウガ、大葉など) |

下準備

| ・なすはヘタを落として縦半分に切り、さらに食べやすい大きさに切って水にさらす ・ピーマンはヘタと種を取り、縦に4〜6等分に切る ・薬味は千切りまたは小口切りにしておく |

作り方

①野菜を炒める

フライパンにサラダ油を熱し、水気を拭いたなすを並べて焼く。しんなりしてきたらピーマンも加え、軽く焼き目がつくまで焼く。

②煮る

①にだし汁・醤油・みりんを加え、ひと煮立ちしたら火を止めて粗熱を取る。

③冷やす

②を保存容器に移し、冷蔵庫で30分〜数時間冷やして味をなじませる。

④完成

器に盛り、お好みで白髪ねぎ(※)や生姜、ミョウガ、大葉などの薬味を添える。

だしの優しい味付けで冷やして食べると口当たりも良く、食が進みます。作り置きしておけば、忙しい日でも手軽に野菜を取り入れることができて便利です。

※ 白髪ねぎは水にさらして辛味を抜いてから使用すると、より食べやすくなります。

枝豆とじゃこの混ぜご飯

食欲がないときでも取り入れやすく、手軽に栄養補給できるレシピは枝豆とじゃこの混ぜご飯です。火を使う時間が短く、ゆでた枝豆とじゃこをご飯に混ぜるだけなので、仕事で疲れた夜でも簡単に作れます。おにぎりにして、作り置きにしておくのもおすすめです。

枝豆とじゃこの混ぜご飯の作り方

材料(2人分)

| ・ご飯…茶碗2杯分 ・枝豆(冷凍・塩ゆで)…100g程度 ・ちりめんじゃこ…大さじ2〜3 ・ごま油…小さじ1 ・白ごま…適量 ・お好みの薬味(大葉・ミョウガなど) |

下準備

| ・枝豆はさやから取り出しておく ・大葉やミョウガは千切りにしておく |

作り方

①ご飯に具材を混ぜる

温かいご飯に枝豆とちりめんじゃこを加え、全体をさっくり混ぜる。

②風味をつける

ごま油をまわしかけて香りを加え、白ごまをふりかける。

③完成

器に盛り、お好みで大葉やミョウガをのせて完成。

枝豆とじゃこの混ぜご飯は、夏に不足しがちな栄養素をバランス良く摂ることができます。夏の疲れがたまりやすい時期におすすめのメニューです。

夏の疲れが取れないときは生活習慣を見直そう!

夏の疲れが取れないときは、日々の生活習慣を見直してみましょう。夏の体調不良は、日々の生活のちょっとした工夫で解消できることがたくさんあります。食事・睡眠・運動などの基本的な習慣を見直してみましょう。

夏の疲れをそのままにしておくと、秋になっても疲れを引きずってしまうことがあるため、早めのケアが大切です。自力でのセルフケアが難しい場合は、必要に応じて市販の栄養補助食品や漢方を取り入れるのも一つの方法です。無理なく続けられるセルフケアを習慣にして、疲れにくい体づくりを目指しましょう。

対策をしても不調が改善されない、日常生活に支障が出るような状態が続く場合は、無理をせず医療機関を受診しましょう。早めに専門家のアドバイスを受けることで、早期回復につながります。

おすすめ記事はこちら

-

お電話でのお問い合わせ

0120-93-8126

受付時間/平日9:30〜17:00

(土日祝・年末年始を除く)お電話でのお問い合わせ

0120-93-8126

受付時間/平日9:30〜17:00

(土日祝・年末年始を除く) -

商品を購入する