季節の変わり目に乱れやすい自律神経対策6選|疲れやだるさを防ぐコツを紹介

「寝ても疲れが取れず、日中もだるさが続く…」「なんとなく気分が落ち込む…」と感じることはありませんか?季節の変わり目に起こるさまざまな不調は自律神経の乱れが原因かもしれません。季節の変わり目の不調を何となくやり過ごしていると、心身のバランスがさらに崩れてしまうこともあります。

この記事では季節の変わり目に自律神経が乱れる3つの理由と、日常生活で簡単にできる6つの対策を解説します。記事を読めばつらい不調の原因がわかり、自分に合ったセルフケアで健やかな毎日を取り戻すことが可能です。

目次

- 季節の変わり目に自律神経が乱れる3つの理由

①気温差が大きく、体温調整に負担がかかる

②気圧の変動で交感神経が優位になる

③日照時間の変化で体内時計が乱れる - 季節の変わり目に自律神経を整えるための6つの対策

①規則正しい生活リズムを維持する

②食生活を整える

③水分補給を心がける

④適度にカラダを動かす・刺激を与える

⑤適度にリラックスする習慣を持つ

⑥温度調整を工夫する - 自律神経の乱れから疲労感につながることも…。『ミカレアのパラミロン』で季節の変わり目の体調管理をサポート

季節の変わり目に自律神経が乱れる3つの理由

自律神経は人間関係や仕事のプレッシャーなどの精神的ストレス、睡眠不足、運動不足などのさまざまな原因によって乱れてしまいます。季節の変わり目に自律神経が乱れやすくなる主な原因は気候の変化に体がついていけなくなるためです。季節の変わり目に自律神経が乱れる以下の3つの理由を詳しく解説します。

| 1.気温差が大きく、体温調整に負担がかかる 2.気圧の変動で交感神経が優位になる 3.日照時間の変化で体内時計が乱れる |

①気温差が大きく、体温調整に負担がかかる

季節の変わり目に自律神経が乱れやすくなる原因の一つは、1日の気温差が大きくなるためです。私たちの体には自律神経の働きによって、暑さや寒さにかかわらず体温を一定に保つ仕組みが備わっています。ただ、気温差が大きい季節の変わり目は体温調整が頻繁に必要となるため、自律神経に大きな負担がかかり疲れてしまいます。自律神経が疲弊すると自律神経の切り替えがうまくいかなくなる「寒暖差疲労」が起こることも。寒暖差疲労は以下の不調の原因につながります。

| ・なんとなく体がだるい ・頭痛や肩こりがつらい ・疲れが取れない |

②気圧の変動で交感神経が優位になる

| ・頭痛やめまい、肩こり ・古傷・関節の痛み ・気分の落ち込み ・不眠 |

③日照時間の変化で体内時計が乱れる

季節の変わり目の日照時間の変化により体内時計が乱れることも、自律神経のバランスが崩れる原因の一つです。私たちの体に備わっている体内時計は約24時間のリズムを刻んでおり、主に朝の太陽光を浴びることでリセットされます。しかし、秋から冬にかけて日照時間が短くなると体内時計が変化に対応しきれず、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

また、太陽光を浴びる時間が減ると、心を安定させる「セロトニン」という物質の分泌も低下するため注意が必要です。セロトニンは夜の眠りを促すホルモン「メラトニン」の材料でもあるため、不足すると睡眠の質にも影響を及ぼします。そのため、体内時計が乱れると以下の不調を引き起こす可能性があります。

| ・寝つきの悪化 ・中途覚醒 ・日中の眠気・だるさ ・気分の落ち込み |

季節の変わり目に自律神経を整えるための6つの対策

季節の変わり目に自律神経を整えるための対策は以下のとおりです。

| 1.規則正しい生活リズムを維持する 2.食生活を整える 3.水分補給を心がける 4.適度にカラダを動かす・刺激を与える 5.適度にリラックスする習慣を持つ 6.温度調整を工夫する |

①規則正しい生活リズムを維持する

季節の変わり目に自律神経のバランスを整えるためには、毎日のリズムを一定に保つことが大切です。体内時計が乱れると自律神経も乱れやすくなるため、休日だからといって、夜更かしなどはせず毎日一定の生活リズムで行動することで体内時計を安定させる必要があります。

以下の習慣を無理のない範囲で心がけましょう。

| ・同じ時間に就寝・起床する ・朝に太陽光を浴びる ・1日3食を決まった時間に取る ・寝る前のスマホ・PCの使用を控える |

②食生活を整える

ビタミンB群やマグネシウムを意識して摂取する

季節の変わり目に自律神経のバランスを整える対策として、食生活の中でもビタミンB群とマグネシウムを意識して摂取しましょう。ビタミンB群は体のエネルギー作りをサポートし、疲労回復に役立ちます。神経の働きを正常に保つ役割もあるため、ビタミンB群を摂取すると精神的な安定にもつながります。マグネシウムは「天然の精神安定剤」と呼ばれることもあるミネラルです。マグネシウムを摂取すると神経の高ぶりが鎮まり、心身がリラックスモードになります。ビタミンB群とマグネシウムは互いに協力し合って機能するため、両方をバランス良く食事に取り入れることが大切です。

ビタミンB群やマグネシウムが含まれる代表的な食材は以下のとおりです。

| ・ビタミンB群:玄米・卵・豚肉・レバー・カツオやサバなどの青魚・うなぎ・きのこ類 ・マグネシウム:わかめやあおさなどの海藻類・豆腐や納豆などの大豆製品・ナッツ類・ごま・バナナ |

ビタミンB群やマグネシウムを含む食材を毎日の献立に少しずつ加えることで、体の内側から自律神経の働きをサポートできます。

③水分補給を心がける

1日1.5リットルを目安に、喉の渇きを感じる前に水分補給をしましょう。一度にたくさん飲むのではなく、コップ1杯程度をこまめに飲むと効率良く水分を吸収できます。特に寒い時期は、汗をかきにくく喉の渇きに気が付きにくいので、時間を決めて水分を摂るようにしましょう。

水分補給をする際のポイントは以下のとおりです。

| ・常温の水や白湯を飲む ・カフェイン入りの飲み物は避ける |

④適度にカラダを動かす・刺激を与える

適度に体を動かしたり刺激を与えると血の巡りが良くなり、自律神経が整いやすくなります。激しい運動はかえって体に負担をかけることもあるため、心地良いと感じる程度の軽い運動を心がけましょう。日常生活に取り入れやすい運動の例はウォーキングやストレッチです。また、ツボ押しやマッサージを取り入れることも効果的です。

【適度にカラダを動かす】ウォーキングやストレッチをする

朝日を浴びながらのウォーキングは季節の変わり目に乱れがちな体内時計を整える助けになります。ウォーキングとしての時間を確保しにくい場合は、1駅手前でおりて歩くようにしたり、車で移動しているところを自転車を使うなど、日常生活の中に取り入れてみるのもおすすめです。

ストレッチは、体をリズミカルに動かしながら筋肉と関節を温める以下のような動きがおすすめです。

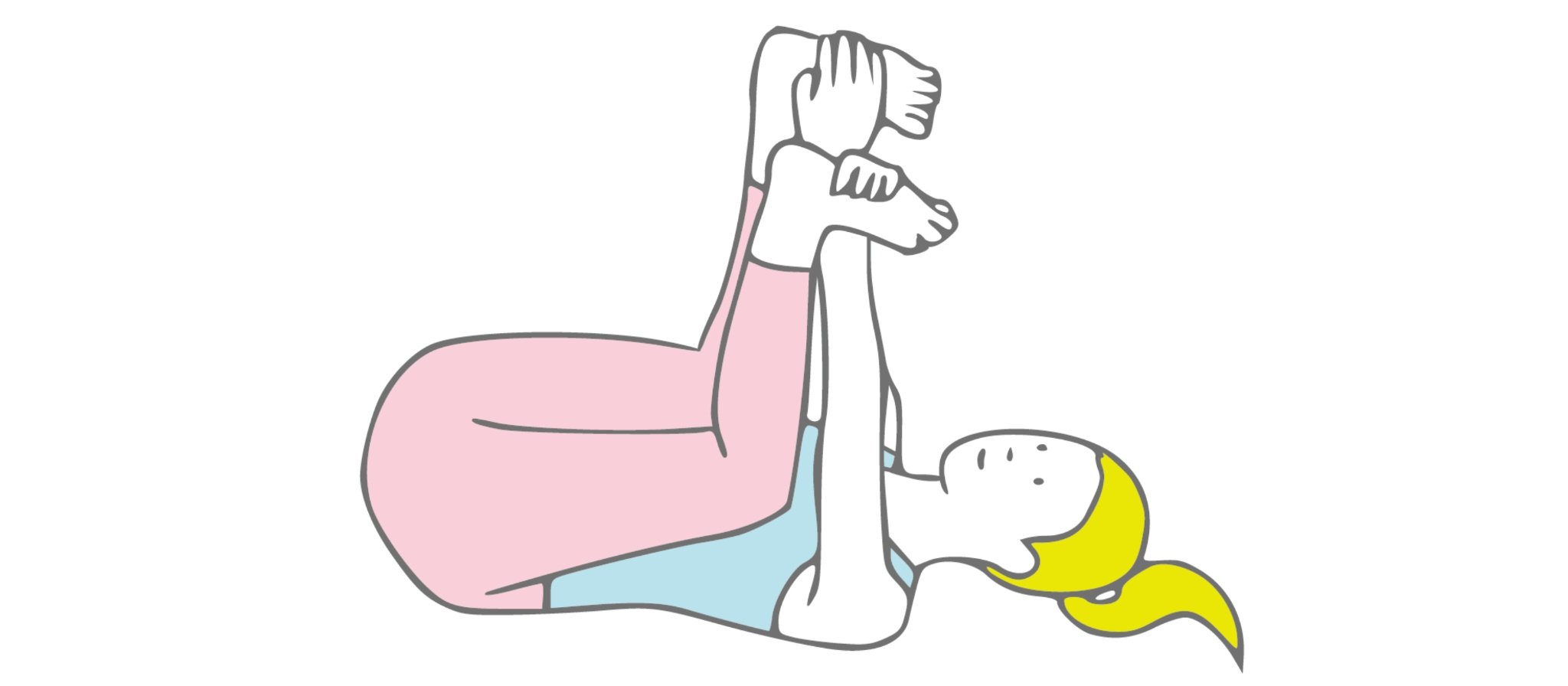

ハッピーベイビーのポーズ(ハムストリングのストレッチ)

ハッピーベイビーのポーズは股関節や腰のこわばりをほぐすのに最適なストレッチです。副交感神経を刺激して自然な眠気を促し、安眠効果が期待できます。ハッピーベイビーのポーズの手順は以下のとおりです。

| 1.仰向けに寝る 2.両膝を曲げ、太ももを胸に近づける 3.両手でそれぞれの足の裏(または足首・すね)をつかむ 4.息を吐きながら両膝を外側へ開き、かかとを天井方向へ軽く押し上げる 5.腰を床につけたまま、股関節の伸びを感じる 6.15〜30秒キープ(ゆっくり呼吸を続ける) 7.余裕があれば、体を左右にゆらして筋肉をさらにゆるめる |

ハッピーベイビーのポーズをする際は、背中や腰を浮かせずリラックスした姿勢を保ちましょう。

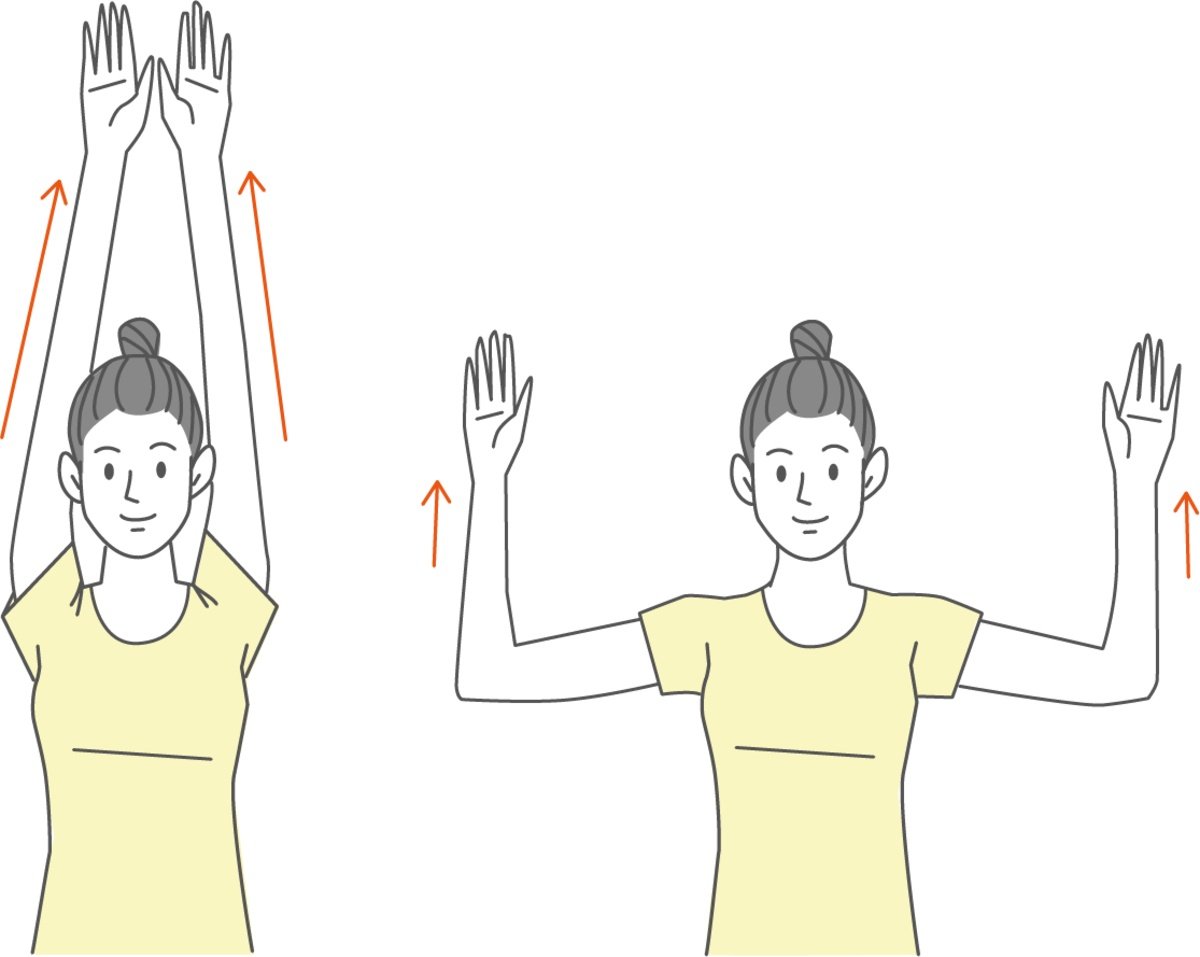

肩甲骨ストレッチ

肩甲骨ストレッチは肩こり・首こりの緩和や姿勢改善が期待できるストレッチです。寝る前に行うことで上半身の緊張をゆるめ、深い呼吸を促します。肩甲骨ストレッチはデスクワークやスマホ操作で肩周りが硬くなっている方におすすめです。

肩甲骨ストレッチの手順は以下のとおりです。

| 1.背筋を伸ばして立つかイスに座る 2.両手をまっすぐ上に伸ばし、手のひらを正面に向ける(バンザイの姿勢) 3.ゆっくり息を吐きながら、肩甲骨を下げるように肘を曲げて「W字」をつくる 4.息を吸いながら再び腕を上に伸ばす 5.上下運動をゆっくり5〜10回繰り返す |

肩甲骨ストレッチは寝る前だけでなく、長時間の作業後や朝の目覚めのときにもおすすめのストレッチとなっています。

【適度に刺激を与える】ツボ押しやマッサージを取り入れる

ツボを刺激したり筋肉を優しくほぐしたりすると血行が良くなり、季節の変わり目に乱れがちな自律神経のバランスが整います。自律神経のバランスを整える際におすすめのツボは以下のとおりです。

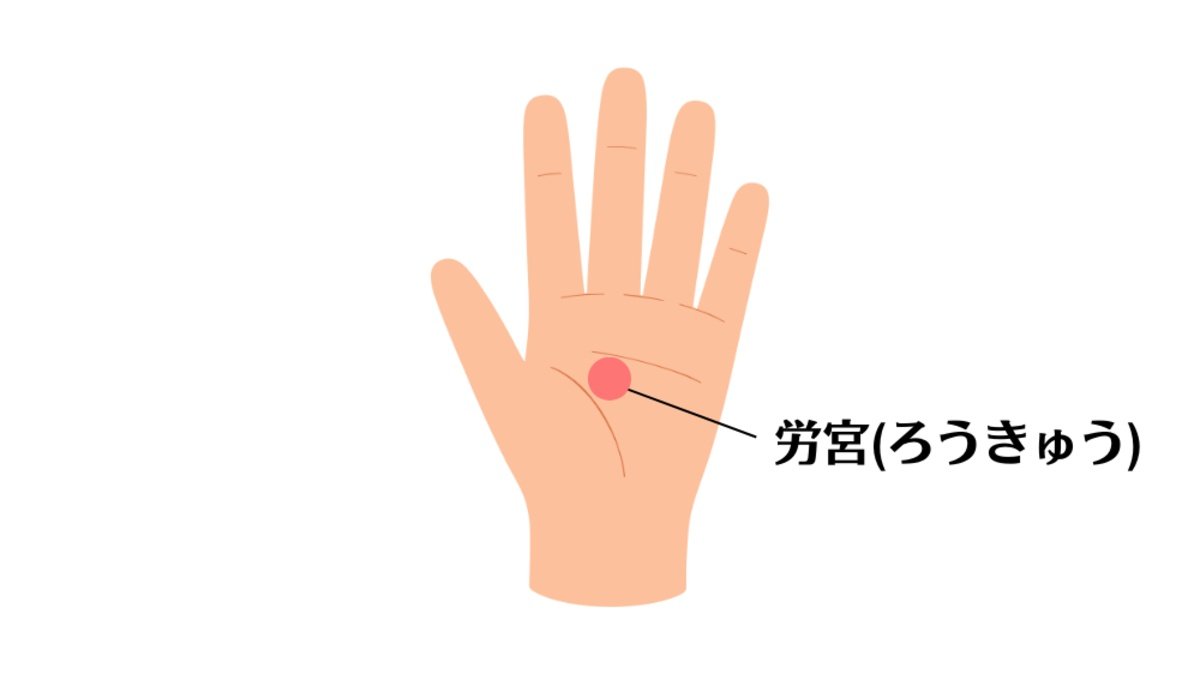

労宮(ろうきゅう)

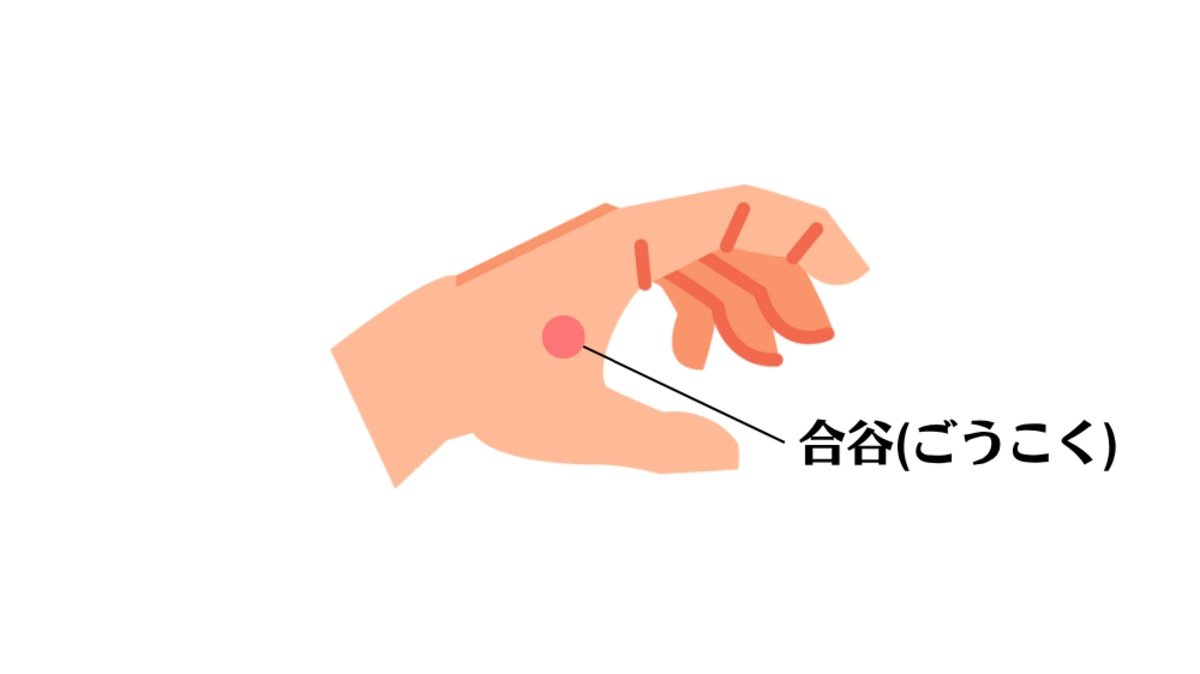

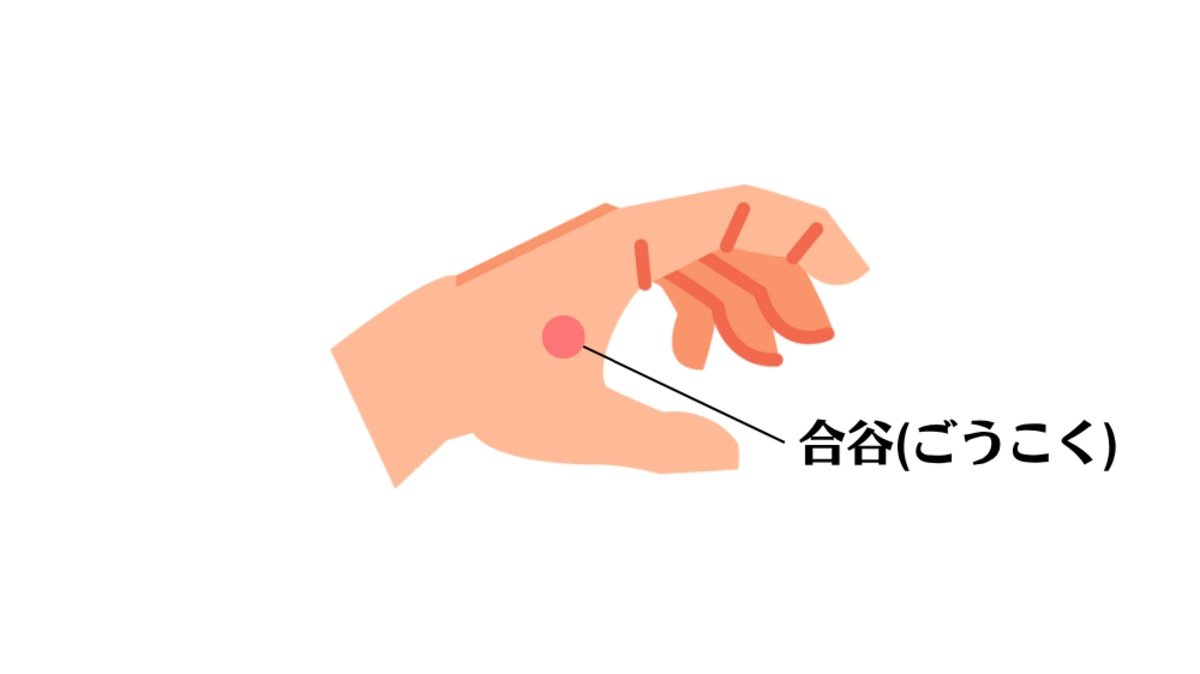

合谷(ごうこく)

合谷は親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみにあるツボです。ストレスや頭痛を感じるときは合谷を押してみましょう。

風池(ふうち)

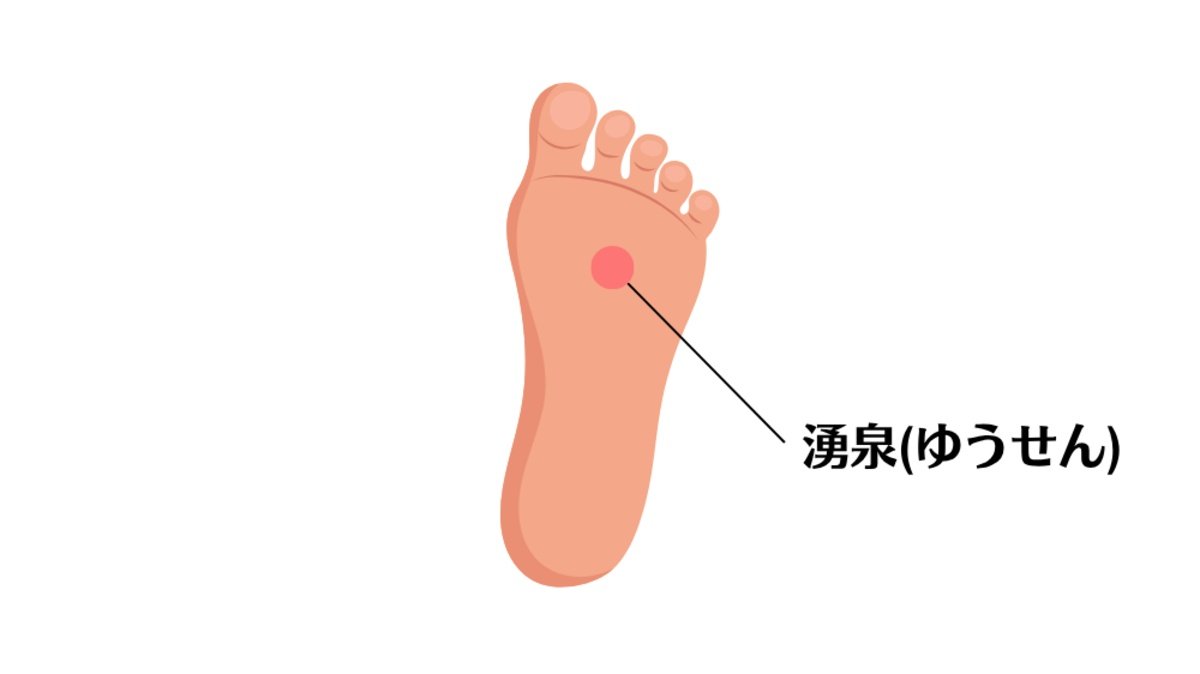

湧泉(ゆうせん)

ツボ押しやマッサージは「痛気持ちいい」と感じるくらいの強さで行いましょう。リラックスして深い呼吸を意識しながら、ツボ押しやマッサージを日々のセルフケアに取り入れてみてください。

⑤適度にリラックスする習慣を持つ

瞑想やアロマテラピーを取り入れる

静かな空間で自分の呼吸に意識を向ける瞑想は、ストレスで高ぶった神経を落ち着かせる効果が期待できます。

最初は1日5分の瞑想で十分なので、気軽に取り入れてみましょう。静かな場所で楽な姿勢で座り、目を閉じてゆっくりとした呼吸を意識してみてください。慣れないうちはスマートフォンのアプリや動画サイトのガイド付き瞑想を活用するとスムーズに始められます。

心地良い香りで脳に直接働きかけるアロマテラピーは、気分を切り替えたいときにおすすめです。アロマテラピーのポイントはその日の気分や目的に合わせて以下のように香りを使い分けることです。

| ・リラックスしたいとき:ラベンダーやベルガモット、カモミール ・気分をリフレッシュしたいとき:ペパーミントやレモン、ローズマリー |

アロマテラピーはアロマディフューザーでお部屋に香りを広げたり、ティッシュに精油を垂らしてデスクに置いたりするだけでも楽しめます。天然塩やキャリアオイルなどに精油を数滴混ぜてからぬるめのお湯に入れ、アロマバスにする方法も心身がほぐれるためおすすめです。

⑥温度調整を工夫する

服装で温度差を調節する

季節の変わり目にはこまめに体温調節ができるように服装を工夫することで、自律神経の負担が和らぎます。体温調節のために持っておくと便利なものは以下のとおりです。

| ・カーディガンやパーカーなど、着脱しやすい羽織もの ・首元を温めるストールやスカーフ、ネックウォーマー ・吸湿性・速乾性に優れた機能性インナー ・足元の冷えを予防する靴下やレッグウォーマー |

外出時だけでなく、室内でも冷えを防ぐ意識を持つことで体への負担が減り、自律神経が整いやすくなります。

入浴で体を温める

1日の終わりには入浴をし、体を芯から温めてリラックスする習慣を取り入れましょう。シャワーではなく、ぬるめのお湯に浸かることで副交感神経が優位になり、心身の緊張がほぐれて自律神経のバランスが整いやすくなります。湯船に浸かって血行が良くなることで疲労回復や質の高い睡眠にもつながります。効果的に体を温めてリラックスするための入浴のポイントは以下のとおりです。

| ・お湯の温度は38~40℃程度に設定する ・15分ほど時間をかけてゆっくり浸かる ・就寝の1~2時間前には入浴を済ませる |

ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある香りの入浴剤やアロマオイルを使う方法もおすすめです。季節の変わり目に自律神経を整えるためには、入浴前後にはコップ1杯の水を飲み、水分補給も忘れないようにしましょう。自律神経に対する対策を“意思の力”だけで継続することは思いのほか難しいものです。生活の一部に組み込み、習慣化できるかどうかがポイントです。そのためにも完璧を目指すのではなく、まずはリラックスをする時間を作るといった簡単なことから始めてみましょう。

自律神経の乱れから疲労感につながることも…。『ミカレアのパラミロン』で季節の変わり目の体調管理をサポート

ユーグレナだけが持つ健康成分「パラミロン」は食物繊維の一種で、季節の変わり目のゆらぎやすいココロとカラダを内側から支えます。

そんな嬉しい成分「パラミロン」を100%配合した『ミカレアのパラミロン』は、自律神経を整えてココロとカラダの疲労感(※1)を軽減し、さらに、自然免疫と獲得免疫両方に働きかけ、免疫機能(※2)を維持するサプリメント。ココロ・カラダ・免疫のトリプルケアが叶います。日々のセルフケアに『ミカレアのパラミロン』をプラスし、季節の変わり目の体調管理に活用しましょう。

『ミカレアのパラミロン』について詳しくはこちらから▼

https://www.micarea.com/products/paramylon/

※1 日常生活の一時的な精神的・身体的疲労感

※2 健康な中高年の方の免疫機能

おすすめ記事はこちら

-

お電話でのお問い合わせ

0120-93-8126

受付時間/平日9:30〜17:00

(土日祝・年末年始を除く)お電話でのお問い合わせ

0120-93-8126

受付時間/平日9:30〜17:00

(土日祝・年末年始を除く) -

商品を購入する